Namun, analisis atas draf RUU PPI ini memunculkan kekhawatiran bahwa RUU ini telah salah jalan. Pada namanya saja langsung terlihat kontradiksinya. Bencana butuh keadilan, tapi RUU-nya menawarkan pengelolaan.

Kekhawatiran ini juga tergambar dari prosesnya. Dalam rapat harmonisasi RUU PPI yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Kamis, 15 Januari 2026, Andi Yuliani Paris, anggota Baleg dari Fraksi PAN, menyampaikan perlunya harmonisasi RUU ini agar tidak tumpang tindih dengan aturan OJK dan industri. Kata "harmonisasi" sudah seharusnya membunyikan alarm waspada. Dalam bahasa Senayan, kata ini bisa berarti pemangkasan pasal-pasal yang dianggap memberatkan investasi agar sinkron dengan UU Cipta Kerja. Harmonisasi dilakukan tidak untuk menguatkan perlindungan lingkungan, alih-alih untuk memastikan RUU ini ramah terhadap mekanisme pasar yang sudah diatur OJK.

Bayangkan jika kekhawatiran ini benar. BPPI--lembaga baru yang diusulkan dalam draf RUU tersebut untuk memegang kendali sentral atas tata kelola iklim di Indonesia (Pasal 18-21)--saja sudah cenderung menjadi badan bisnis, termasuk mengurusi administrasi karbon, sistem registri nasional (SRN/SRUK), dan pengawasan target NDC. Jika kewenangan bursa karbon kemudian sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar (OJK), dan BPPI (Badan Pengelolaan Perubahan Iklim) hanya jadi stempel administratif, maka aspek lingkungan benar-benar hilang. Karbon murni jadi sekuritas (saham), bukan lagi indikator ekologis.

Harmonisasi yang dilakukan DPR itu bahkan berisiko mensterilkan RUU PPI dari pasal-pasal yang masih perlu dibuat progresif, seperti soal pajak karbon (pasal 13) yang belum memasukkan klausul bahwa hasil pajak tersebut (pendapatan negara) untuk dikembalikan ke proyek adaptasi atau korban bencana, agar tidak bertabrakan dengan, misalnya, kepentingan industri batu bara yang dilindungi UU Minerba.

Analisis ini didasarkan pada Draf RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (versi November 2025), naskah akademiknya, dan materi presentasinya, yang diyakini Betahita.ID menjadi dokumen kerja dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI pada awal Masa Sidang 2026. Analisis dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: apakah regulasi ini lahir sebagai perisai bagi nyawa warga, atau sekadar upaya untuk memuluskan dagang karbon di pasar global? Analisis dilakukan dengan bantuan kecerdasan buatan. Analisis yang dilakukan termasuk content analysis, analisis pasal krusial, dan dinamika politik di DPR.

Analisis Isi: 214 Pengelolaan – 0 Keadilan Iklim

Content analysis (Analisis Isi) merupakan cara untuk mengungkap secara objektif manifestasi dari ideologi, misi, atau keberpihakan tertentu, dalam sebuah pesan, termasuk undang-undang. Analisis atas dokumen induk "Draf RUU PPI Nov 2025.pdf" mengungkapkan kata "pengelolaan" sangat dominan dibanding atas kata "keadilan" dan mengalahkan dengan sangat telak frasa “keadilan iklim”, padahal ketiganya sama penting dalam konteks perubahan iklim.

<class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">img class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">src ="https://public.flourish.studio/visualisation/27285150/thumbnail" class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">width ="100%" class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">alt ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">table class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">class ="class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">nanospell -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">typo " data-class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">mce -class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">bogus ="1">class ="nanospell -typo " data-mce -bogus ="1">visualization " />

The Power of Naming

Pengelolaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah (1) proses, cara, perbuatan mengelola; (2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; (3) proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; (4) proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemerintah sering mengaitkannya dengan makna mengatur, memanfaatkan, melindungi, dan melestarikan SDA – makna inilah yang kemudian dipakai oleh banyak para ahli hukum terutama dalam memaknai Pasal 33 UUD 1945.

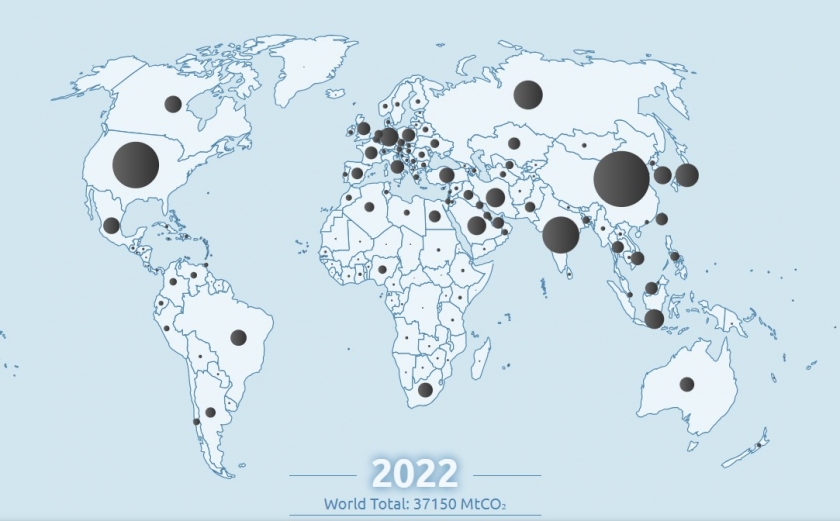

Keadilan adalah kondisi perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, dan sesuai hak. Keadilan harus hadir dengan kuat dalam RUU ini karena ada ketimpangan ekstrem antara penyebab dan korban terkait dampak perubahan iklim. Faktanya, orang kaya (1% populasi dunia) menghasilkan emisi yang mengakibatkan perubahan iklim setara dengan 50% populasi termiskin dan sekaligus paling aman sentosa dari bencana akibat perubahan iklim. Sementara itu, nelayan di pesisir Jawa, petani di NTT, hingga masyarakat adat, yang menyumbang emisi nyaris nol menjadi orang yang pertama kali mati atau miskin karena bencana akibat perubahan iklim ini. Keadilan harus kuat dalam RUU untuk menerapkan prinsip "Common But Differentiated Responsibilities " (Tanggung Jawab Bersama Namun Berbeda). Siapa yang paling banyak merusak, dia yang harus paling banyak membayar/berkorban.

Keadilan Iklim adalah sebuah kerangka kerja yang memandang krisis iklim bukan hanya sebagai masalah fisik/lingkungan, tetapi sebagai masalah etika, politik, dan hak asasi manusia. Frasa ini sangat penting karena kata "Keadilan" bersifat sangat umum dan bisa ditafsirkan sesuai kepentingan orang per orang. Jika versi rakyat Keadilan adalah Rakyat kecil dilindungi dari bencana, versi pengusaha Keadilan adalah Kepastian Hukum Berusaha. Sedangkan frasa "Keadilan Iklim" adalah terminologi baku yang memiliki definisi spesifik: keberpihakan kepada pihak yang paling rentan terhadap perubahan iklim, yang mengunci tafsir agar tidak lari ke—misalnya--"Keadilan Bisnis".

Karena itu, skor telak untuk kemunculan “pengelolaan” dalam RUU PPI bukan sekadar statistik, melainkan pernyataan ideologi. Pertama, ini menunjukkan dominasi teknokrasi. Dengan menyebutnya 214 kali, draf ini menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan prosedur operasional. Negara memosisikan diri sebagai "Manajer Proyek" yang mengatur stok karbon, izin, dan mekanisme pasar. Fokusnya adalah pada efisiensi sistem, bukan pemulihan hak.

Kata "pengelolaan" adalah kata kerja administratif dan draf ini dirancang sebagai panduan administratif. Istilah ini menempatkan krisis iklim sejajar dengan "pengelolaan sampah" atau "pengelolaan kehutanan", sesuatu yang bisa dihitung, dibagi kuotanya, dan diperdagangkan. Dengan kata lain, draf ini menganggap iklim adalah masalah logistik, bukan masalah etika atau hak asasi.

Kedua, karena keadilan hanya muncul di bab Asas dan Tujuan, ini menunjukkan keadilan yang terisolasi. "Keadilan" di sini hanyalah sebuah norma pasif. Sepertinya hanya dipasang sebagai hiasan etika agar RUU ini tidak terlihat terlalu kejam. Faktanya, ia tidak diturunkan menjadi mekanisme konkret. Keadilan tidak memiliki kaki operasional di pasal-pasal sanksi atau ganti rugi fisik yang memberikan rakyat hak untuk menuntut jika mereka dirugikan oleh kebijakan karbon. Ia berhenti di bab "Asas", tanpa pernah diterjemahkan menjadi hak rakyat untuk menggugat atau hak untuk mendapatkan pemulihan.