Pulau Kecil: Banyak Aturan, Kurang Tindakan

Penulis : Raden Ariyo Wicaksono

SOROT

Senin, 04 Agustus 2025

Editor : Yosep Suprayogi

BETAHITA.ID - Selembar spanduk merah berlogo Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbentang di hamparan tambang terbuka Pulau Citlim, Provinsi Kepulauan Riau. Berdiri di depan spanduk itu Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) beserta rombongan.

Spanduk itu tampaknya sebagai tanda bahwa lokasi tambang pasir darat galian C itu disegel. Belakangan diketahui penambang, PT Jeni Prima Sukses, tidak memiliki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dari KKP.

Tapi penyegelan tambang di pulau kecil seluas 22,94 kilometer persegi atau 2.294 hektare itu dirasa ganjil. Keganjilan dimaksud tampak pada tulisan "Penghentian Sementara Kegiatan" yang terpampang di spanduk.

“Kalau itu hanya penghentian sementara, apakah artinya KKP sedang memberi ruang bagi perusahaan yang melakukan aktivitas tambang itu untuk melengkapi persyaratan,” kata Parid Ridwanuddin, peneliti Pesisir dan Kelautan Yayasan Auriga Nusantara, 23 Juli 2025.

Parid beranggapan, KKP mestinya tak boleh memberi ruang negosiasi bagi pelaku pertambangan di pulau-pulau kecil. Mengingat, seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melarang aktivitas pertambangan, termasuk tambang pasir.

Larangan tersebut, salah satunya disebutkan dalam Pasal 35 huruf i Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Pasal 35 huruf i dimaksud menyatakan, dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Namun, kasus tambang di pulau-pulau kecil tidak hanya terjadi di Pulau Citlim. Meskipun UU PWP3K ini sudah berumur sekitar 18 tahun—sejak pertama kali diterbitkan pada 2007, sebelum kemudian direvisi pada 2014, kesaktiannya belumlah benar-benar tampak. Sebab, ratusan aktivitas tambang yang dilarang undang-undang itu nyatanya menjamur di banyak pulau kecil.

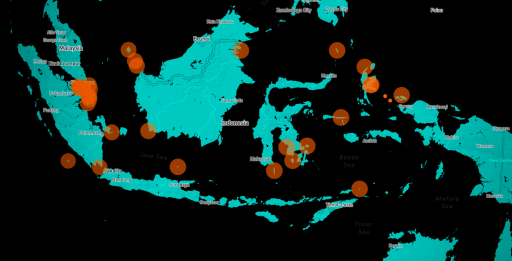

Menurut hasil analisis data Yayasan Auriga Nusantara, terdapat setidaknya 381 izin tambang aktif dengan berbagai komoditas pertambangan, yang tersebar di 289 pulau kecil di Indonesia. Sebagian besar izin-izin tambang ini sudah dimanfaatkan untuk melegalkan operasi pertambangan.

Parid mengaku tak begitu heran dengan banyaknya izin pertambangan yang terbit di pulau-pulau kecil. Karena rencana pembangunan nasional di Indonesia memang berwatak ekstraktif dan eksploitatif. Itu terlihat dari seluruh wilayah daratan dan pesisir di Indonesia yang berstatus sebagai wilayah pertambangan.

“Tidak ada daratan dan pesisir di Indonesia yang bukan wilayah pertambangan. Termasuk pulau-pulau kecil masuk,” katanya.

Menjamurnya kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil ini juga menjadi catatan bagi KKP. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, KKP, Ahmad Aris mengatakan, dari data identifikasi KKP, terdapat 266 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit di 477 pulau kecil. Sementara itu, sampai saat ini KKP belum pernah sekalipun menerbitkan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pertambangan.

Aris menjelaskan, pihak-pihak yang ingin memanfaatkan pulau-pulau kecil haruslah mengantongi perizinan dari KKP, termasuk kegiatan pertambangan. Perizinan dimaksud adalah rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km persegi untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas 0-2.000 km persegi untuk penanaman modal asing (PMA).

“KKP melalui Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) telah melakukan penertiban terhadap kegiatan di pulau-pulau kecil yang tidak memiliki perizinan. Baru-baru ini, tanggal 18 Juli 2025 Ditjen PSDKP telah melakukan penyegelan terhadap 3 pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau yang tidak memiliki perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil,” kata Aris dalam keterangan tertulis, pada 22 Juli 2025.

Aris menyebutkan beragam peraturan-perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil, yakni UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kemudian, PP No. 85 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP, Permen KP No. 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, dan Kepmen KP No. 24 Tahun 2020 tentang Besaran Faktor S dalam Penghitungan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP.

Khusus dalam PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di pulau-pulau kecil. Pasal-pasal tersebut di antaranya yakni, Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 35 ayat (1) sampai ayat (10), dan Pasal 36 ayat (1) sampai ayat (2)—yang seluruhnya mengatur tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di pulau-pulau kecil.

Aris bilang, penyegelan 3 pulau kecil di Kepulauan Riau itu menggunakan UU PWP3K. Tapi sayangnya beleid tersebut sama sekali tidak dituliskan dalam spanduk merah.

Di spanduk merah itu tertulis Penghentian Sementara Kegiatan, berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf H dan I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut dan Lampiran 1 Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 huruf D jo Pasal 7 ayat (1) Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Sekitarnya.

Dirjen PSDKP, KKP, Pung Nugroho Saksono, berfoto di depan spanduk merah berlogo KKP bertuliskan Penghentian Sementara Kegiatan yang dipajang di Pulau Citlim. Foto: KKP.

Dirjen PSDKP, KKP, Pung Nugroho Saksono, berfoto di depan spanduk merah berlogo KKP bertuliskan Penghentian Sementara Kegiatan yang dipajang di Pulau Citlim. Foto: KKP.

Penegakan hukum pidana yang dinanti

Padahal, menurut Parid, UU PWP3K mestinya menjadi dasar hukum utama dalam penertiban dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemanfaatan pulau-pulau kecil. Karena, di UU inilah ketentuan tentang sanksi pidana diatur, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73.

Pasal tersebut mengatur pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar, terhadap setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 35. Pasal 35 sendiri berisi tentang larangan kegiatan sejumlah kegiatan, termasuk di antaranya kegiatan pertambangan, baik pertambangan pasir, minyak bumi, maupun mineral di pulau-pulau kecil.

“Jadi KKP tidak boleh hanya mengatakan tidak pernah mengeluarkan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pertambangan. Harusnya KKP melakukan penegakan hukum sesuai UU PWP3K, karena itu perintah undang-undang. Ada sanksi pidana yang diatur oleh undang-undang itu,” ujar Parid.

“Kalau sanksi administratif, kesalahan apapun bisa diperbaiki. Tapi kerusakannya (akibat tambang) jangka panjang. Jangan memberikan pemakluman tambang di pulau kecil,” sambung Parid.

Parid mengaku belum pernah mendapati satupun para pelaku kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil yang dikenai sanksi pidana yang diatur UU PWP3K. Adapun dalam kasus tambang di Pulau Wawonii, itu adalah perkara perdata, bukan perkara pidana.

“Penerapan UU PWP3K di Wawonii itu kasus perdata. Dan gugatan perdata itu diajukan oleh masyarakat sipil, juga bukan atas inisiatif KKP,” ucap Parid.

Dalam aturan terbaru, Permen KP No. 10 Tahun 2024, lanjut Parid, juga kembali ditegaskan bahwa kegiatan pertambangan, khususnya mineral dan batu bara, termasuk jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan (TB) dilakukan di pulau-pulau kecil yang berukuran luas di bawah 100 km persegi atau 10 ribu hektare. Ketentuan itu berlaku terhadap pulau yang secara topografi adalah pulau berbukit maupun pulau dataran.

Sementara itu, masih kata Parid, menurut data yang tersedia, dari sekitar 289 pulau kecil berizin tambang itu, sekitar 256 pulau di antaranya masuk dalam kategori pulau sangat kecil, yang luasnya kurang dari 10 ribu hektare. Dengan lain perkataan, kegiatan tambang mineral dan batu bara adalah kegiatan terlarang di pulau-pulau sangat kecil tersebut.

Penampakan Pulau Gag yang terkupas akibat aktivitas tambang nikel. Pulau ini luasnya sekitar 6.500 hektare, termasuk pulau sangat kecil. Foto: Auriga Nusantara.

Parid berpendapat, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan penegasan soal nasib perlindungan pulau-pulau kecil. Dalam beberapa forum internasional, isu pulau kecil—termasuk terumbu karang, padang lamun, dan mangrove di dalam dan sekitar pulau kecil—kerap menjadi jualan pemerintah untuk mendapatkan dukungan perlindungan, dan itu mestinya menjadi beban moral bagi pemerintah.

“Jadi pemerintah harus evaluasi semua tambang di pulau-pulau kecil. Dan cabut izinnya (tambang), jangan terbitkan izin lagi. Walaupun itu (izin tambang) di pulau yang tidak berpenghuni. Karena pulau kecil yang tidak dihuni pun tetap memiliki fungsi bagi masyarakat dan nelayan khususnya, misalnya untuk singgah, berteduh saat melaut dan lain sebagainya,” ucap Parid.

Parid juga menyinggung soal kewenangan pengawasan dan penindakan antar-lembaga/kementerian yang kerap jadi persoalan di lapangan. KKP dalam beberapa kesempatan menyebut hanya memiliki kewenangan penindakan dan penerbitan/pencabutan izin terhadap kegiatan yang dilakukan pada lahan yang berstatus areal penggunaan lain (APL) di pulau-pulau kecil.

Sedangkan pada lahan berstatus kawasan hutan, KKP merasa tidak memiliki kewenangan, karena merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan. Tapi menurut Parid, persoalan itu hanya perkara ego sektoral saja, dan itu bisa diselesaikan lewat komunikasi dan koordinasi.

“Dalam kasus kegiatan tambang di kawasan hutan di pulau kecil, kedua kementerian ini justru bisa berkolaborasi. Dua undang-undang sekaligus bisa digunakan, yaitu Undang-Undang PWP3K dan Undang-Undang Kehutanan,” kata Parid.

“Kalau ada pelanggaran lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup juga bisa melakukan penindakan menggunakan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” imbuhnya.

Butuh perlindungan

Parid juga menyatakan agar Kementerian Kehutanan bisa lebih melindungi tutupan hutan alam di pulau-pulau kecil. Mengingat daya dukung hutan di pulau kecil sangat terbatas. Ia berharap tutupan hutan alam di pulau-pulau kecil dapat dipertahankan luasannya lebih dari 50 persen dari luas pulau itu sendiri.

“Revisi Undang-Undang Kehutanan ini menjadi momen perbaikan terhadap perlindungan hutan di pulau kecil. Jangan samakan luas minimal hutan di pulau-pulau kecil dengan pulau-pulau besar. Jangan bias,” ujar Parid.

Pulau-pulau kecil diketahui memiliki kerentanan yang tinggi. Aktivitas pertambangan yang menghasilkan daya rusak yang besar akan menjadi ancaman serius bagi pulau-pulau kecil. Sementara, ekosistem pulau-pulau kecil yang terlanjur rusak, termasuk akibat aktivitas pertambangan, akan hampir mustahil untuk dipulihkan.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Rignolda Djamaluddin, menjelaskan ekologi pulau kecil sangat unik dan spesifik, bisa berbeda antara satu pulau dengan pulau lainnya. Namun satu hal yang pasti sama, bahwa kapasitas tampung (carrying capacity) pulau kecil sangat terbatas.

Gangguan yang kecil saja, kata Rignolda, menyebabkan keseimbangan ekosistem pulau dapat terganggu sehingga proses-proses dasar yang penting dalam sebuah ekosistem seperti rantai makanan, aliran energi, regenerasi, dan suksesi dapat mengalami perubahan. Oleh karena itu, ekosistem pulau kecil bersifat sangat rentan terhadap suatu gangguan atau perubahan.

“Pemberian izin pertambangan di pulau-pulau kecil dapat dipastikan akan berdampak besar terhadap keberlangsungan kehidupan dan proses-proses alami di pulau-pulau kecil,” kata Rignolda, pada 19 Juni 2025.

Rignolda menuturkan, gugusan pulau-pulau kecil menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kehadirannya memberi kesempatan terjadinya spesiasi—proses evolusi yang menghasilkan spesies baru yang berbeda dari spesies asal—baik alopatrik maupun simpatrik.

“Oleh karena itu, wilayah kepulauan kita menjadi pusat endemisme. Kekayaan ekologis inilah yang akan dikorbankan jika pulau-pulau kecil ditambang,” tutur Rignolda.

Rignolda menyebut aktivitas ekstraktif di daratan pulau kecil juga akan memengaruhi ekosistem perairan di dan sekitar pulau, dan keduanya (daratan dan perairan) tak dapat dipisahkan.

Ia menjelaskan, proses pembentukan ekosistem perairan laut sejalan dengan dinamika dan perkembangan pulau itu sendiri, yang dipengaruhi oleh proses geologi dan oseanografi. Keberadaan pulau-pulau kecil yang stabil dalam jangka panjang menghadirkan lingkungan yang spesifik bagi ekosistem perairan esensial seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove.

“Ekosistem tersebut biasanya sangat stabil dan memiliki peran yang sangat penting melindungi garis pantai pulau-pulau kecil dari aksi gelombang dan tentu saja mendukung keanekaragaman biota laut lainnya,” ujarnya.

Rignolda mengungkapkan, bahwa pulau-pulau kecil memiliki iklim mikronya sendiri. Iklim mikro ini dipengaruhi, utamanya oleh kondisi geologi, hidrologi, dan topografi pulau itu sendiri, serta tutupan vegetasinya. Oleh karenanya, aktivitas pertambangan yang dilakukan di pulau kecil akan mengakibatkan perubahan atau bahkan menghilangkan faktor-faktor utama yang memengaruhi iklim mikro suatu pulau kecil.

“Secara teknis aktivitas pertambangan akan mengubah kondisi pulau kecil secara fisik, sehingga akan mengancam keberlangsungan pulau itu sendiri,” kata Rignolda.

Tampak dari ketinggian kondisi Pulau Bunyu yang rusak akibat aktivitas pertambangan. Foto: Jatam.

Tampak dari ketinggian kondisi Pulau Bunyu yang rusak akibat aktivitas pertambangan. Foto: Jatam.

Rignolda juga pesimistis ekosistem pulau kecil dapat dipulihkan seperti sedia kala setelah terlanjur rusak akibat pertambangan. Ia menjelaskan, secara teknis aktivitas pertambangan di pulau kecil dilakukan dengan mengupas tanah permukaan dengan segala kehidupan di atasnya. Kemudian membongkar lapisan di bawahnya untuk mengambil ore dan menyeleksi material yang menjadi target.

Aktivitas pertambangan, lanjut Rignolda, akan menghilangkan lapisan permukaan yang menyediakan hara bagi tumbuhan untuk tumbuh sudah banyak yang hilang—indikasinya terlihat dari perairan sekitar pertambangan dan muara-muara sungai yang keruh, sistem hidrologi sudah hancur bahkan air tawar tidak lagi tertahan di daratan dan sangat mungkin termineralisasi.

“Apa yang mau dipulihkan pasca-operasi pertambangan? Apa yang akan dipulihkan jika media tumbuh tumbuhan adalah material tanah sisa tambang yang miskin zat hara dan sangat mungkin juga sudah termineralisasi,” ucap Rignolda.

Share

Share